Riassunto delle puntate precedenti:La leggenda su come personalmente la penso sugli effetti che possono avere diverse tipologie di cavi di interconnessione del nostro impianto hi-fi sui nostri ascolti risale addirittura a più di trent'anni fa.

Ed esattamente a questo:

http://mariobon.com/Articoli_nuovi/977_La_prova_del_chiodo.htmNaturalmente il passa-parola ha tralasciato di sottolineare alcuni particolari. Come ad esempio che se io nell'occasione avessi appoggiato il mio ben cavo di rame nudo sullo strato di ruggine, noi tutti non avremmo sentito un bel nulla, dato che l'ossido di ferro è isolante.

Evidentemente, nel punto dove i due metalli si toccavano, il chiodo lo avevo pulito... Se All'epoca avevo sottolineato che si trattava di "un chiodo arrugginito raccolto a terra" era solo per sottolineare quanto poco potesse contare il tipo di lega ferro-carbonio di cui era costruito, ai fini del passaggio degli elettroni per una lunghezza di circa 4 cm.

Comunque, nell'occasione non si parlava di "cavi" ma solo della eliminazione o meno di un pezzo di ferro (in forma di barretta Hitachi o di chiodo Audio Review poco importa) tra l'uscita dell'ampli e il cavo di rame che raggiungeva le casse.

E a questo punto forse ci starebbe bene una bella pernaccchia agli ignorantoni che credono che usare banane in luogo di forcelle o cavo nudo come terminazione dei cavi possa comportare differenze fisiche udibili.

Differenze "percepibili", anche in caso di connessioni tutte perfette e sicure, ne possono comportare senz'altro, ma come vedremo più avanti trattasi di cosa di ben altra natura (e non certamente quantica...).

Proseguendo nella storia, ad un certo punto io ho cominciato a rendermi conto di quanto potesse differire il suono di un ampli dotato di un elevato fattore di smorzamento se in serie ai suoi morsetti e prima di cavi e casse veniva posta una resistenza non trascurabile.

La prima volta che potei sentire con le mie orecchie (e non ero solo) cosa cambiava è stato durante un confronto d'ascolto fra uno storico finale Marantz 8

e lo stadio finale di un Radford HD 250

e lo stadio finale di un Radford HD 250

Il Radford aveva un suono molto più "pulito", dagli alti cristallini e setosi al tempo stesso e i bassi profondi, ma anche molto ben controllati.

Il Marantz per contro era molto più "morbido", piacevole e accattivante, ma con un suono old-style che alle nostre orecchie di allora non lo faceva preferire alla elevata analiticità dell'HD 250.

Il primo ad essere colto da un dubbio fu l'ing. Paolo Nuti, che dopo avercelo comunicato inserì fra i morsetti del Radford e i cavi che raggiungevano le casse (uguali per i due apparecchi) una resistenza, mi pare da circa 1 ohm.

Ora, per un finale che avesse un fattore di smorzamento molto alto, porgli in serie una resistenza da 0,8 ohm equivarrebbe a far cadere il suo Dumping Factor al valore di 10, classico per quasi tutti i valvolari d'epoca (mentre oggi ho personalmente misurato un cinesino che aveva un fattore di smorzamento pari ad

1

.

Da notare che il nostro confronto veniva fatto commutando contemporaneamente sia gli ampli che il livello del segnale in ingresso (con un sofisticato sistema di relais opportunamente predisposto) per equiparare il volume di ascolto nelle due situazioni a confronto.

A questo punto, commutando fra il Marantz e il Radford+1_ohm_per_canale noi, saremo stati sordi ma, non sentivamo più quasi nessuna differenza.

Un altro aneddoto importante per la mia crescita culturale nel campo avvenne quando Vincenzo Biasella dette incarico ad un elettricista di porre dei lunghi cavi, di grande sezione, sottotraccia nella sala d'ascolto della società CDM (Centro Diffusione Musica) che distribuiva i prodotti ESB.

La sede era in una villa a Roma nel quartiere EUR, dove anch'io mi recavo spesso per pensare in un ufficio tranquillo mentre cercavo una soluzione al problema che mi era stato posto da Enzo: inventare un nuovo sistema ESB che potesse diventare il riferimento per tutte le successive serie di diffusori a venire. Cosa che feci ideando la serie 7 DSR.

Bene... La prima volta che provai a collegare due casse al nostro SAE 2600 usando quei cavi (e relativi morsetti a parete), credo che fossero due Yamaha NS 1000, il suono che udii era totalmente privo di alte frequenze.

Verificati i parametri dei cavi mi resi conto che la loro induttanza aveva un valore assolutamente improponibile, dato che nessuno aveva detto all'elettricista che i cavi, oltre che grossi, dovevano anche essere uniti (una normalissima piattina unita di grande sezione, al confronto dei cavi unipolari da impianto elettrico che aveva usato lui, avrebbe funzionato alla grande).

Ecco quindi che le basi per poter affermare che i cavi di collegamento ampli casse possono assumere una grande importanza erano poste da tempo.

Ma quanto avrebbero influito la resistenza, l'induttanza e la capacità di una normale piattina unita da 1 mmq lunga 2/3 metri sul suono di un impianto (e in che modo al variare dell'impianto) non era ancora stato indagato completamente.

Anche se, andando a leggere con un minimo di cognizione di causa il mio articolo pubblicato

sul n.4 di Audiotest (la rivistina dello IAF), che la problematica fosse ben nota anche ai "misuroni" si potrebbe intuire abbastanza facilmente.

E il motivo è molto semplice: nessuno dei grandissimi esperti di allora aveva guardato con la necessaria attenzione il grafico seguente,  che dimostra senza ombra di dubbio quanto possano essere importanti le piccole alterazioni della risposta in frequenza (frazioni di dB) che io mi addanno da anni a porre in evidenza di fronte a qualsiasi uditorio ritenga in grado di prenderne atto, senza peraltro avere ancora raggiunto alcun risultato pratico di rilievo.

che dimostra senza ombra di dubbio quanto possano essere importanti le piccole alterazioni della risposta in frequenza (frazioni di dB) che io mi addanno da anni a porre in evidenza di fronte a qualsiasi uditorio ritenga in grado di prenderne atto, senza peraltro avere ancora raggiunto alcun risultato pratico di rilievo.

Non sono stati gli "ascoltoni" dunque a puntare per primi il dito sui cavi.

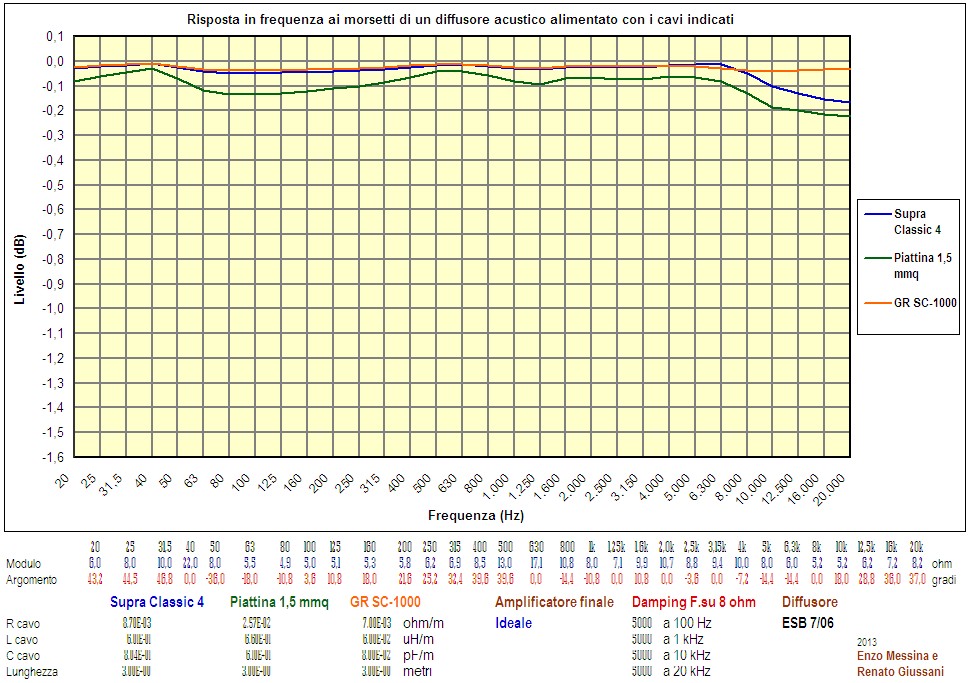

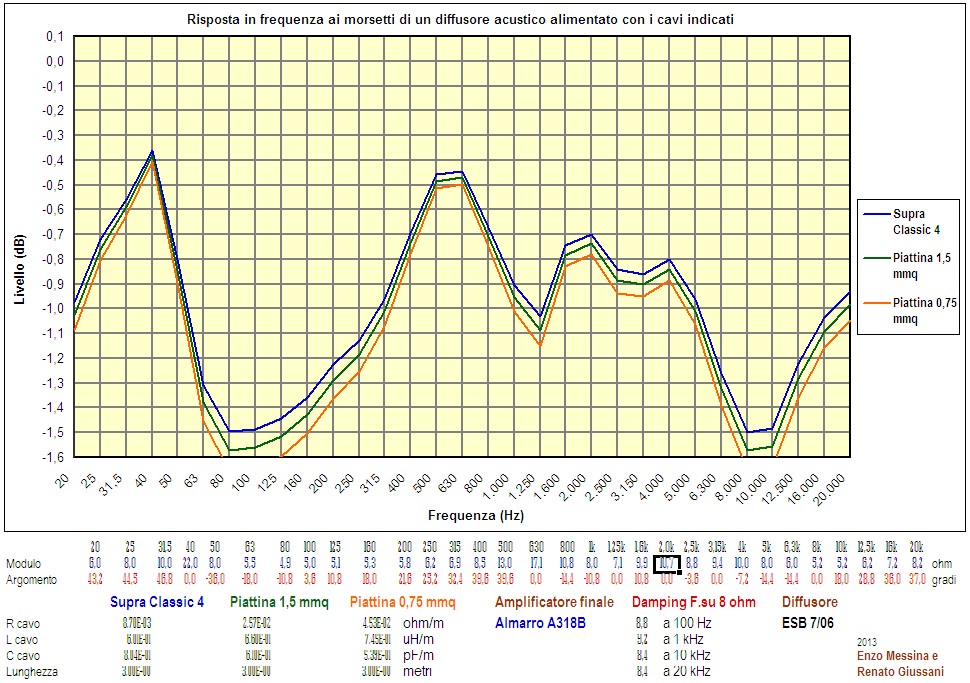

I tecnici erano ben consci di cosa si trattava molto ma molto prima che qualcuno cominciasse a cercare di far soldi vendendo cavi assurdi (taluni perfino dotati di un verso ottimale di collegamento, manco fossero semiconduttori che dovessero trasportare una corrente continua, quando non addirittura di una pila polarizzatrice... Hem...).Ovviamente ad accorgersi di quanto potesse essere importante garantire una risposta in frequenza davvero Flat fino ai morsetti di ingresso dei diffusori acustici non me ne sono accorto solo io...Leggete ad esempio QUI.Ma per effettuare un test d'ascolto in doppio cieco che ci fornisse una prova incontrovertibile è dovuto passare parecchio tempo, finché... Il 7 agosto 2004... Successivamente provai a dar vita a quello che chiamai Club degli 0,1 dB, ma senza successo.E arriviamo all'anno 2013, durante il quale grazie alla collaborazione dell'ing. Enzo Messina riuscimmo a mettere a punto un metodo semplice per prevedere quali alterazioni della risposta in frequenza, e di quale entità, si sarebbero presentate utilizzando determinati cavi per collegare un ben preciso ampli a ben precise casse acustiche.Il nostro lavoro ci condusse a poter condividere risultati come i seguenti: Dai quali si può evincere facilmente il perché e il percome certi abbinamenti suonino diversi da altri, al punto che, a seconda dei nostri personalissimi gusti, possiamo essere portati a preferire l'uno o l'altro.Anche se i risultati peggiori (in termini di fedeltà del segnale consegnato alle casse rispetto a quello in uscita dalla sorgente) non sono responsabilità dei cavi, ma dell'amplificatore:

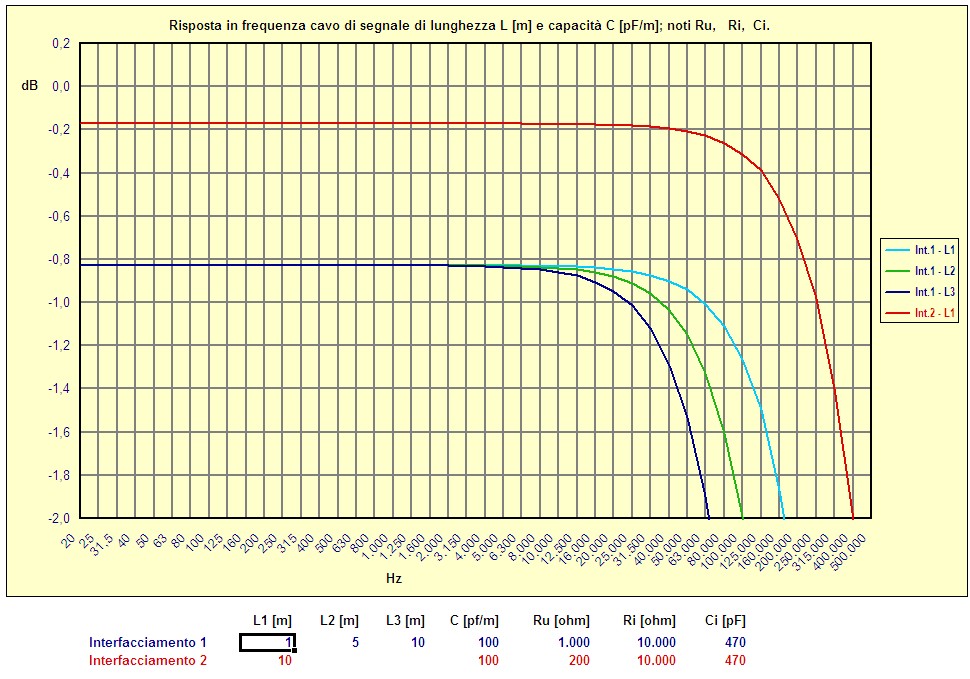

Dai quali si può evincere facilmente il perché e il percome certi abbinamenti suonino diversi da altri, al punto che, a seconda dei nostri personalissimi gusti, possiamo essere portati a preferire l'uno o l'altro.Anche se i risultati peggiori (in termini di fedeltà del segnale consegnato alle casse rispetto a quello in uscita dalla sorgente) non sono responsabilità dei cavi, ma dell'amplificatore: Ma la storia non finisce qui, dato che, nel corso della nostra ricerca abbiamo potuto facilmente renderci conto che, mentre i cavi di potenza comportano sempre alterazioni più o meno udibili, i cavi di segnale invece no. Come dimostrato dal grafico seguente:

Ma la storia non finisce qui, dato che, nel corso della nostra ricerca abbiamo potuto facilmente renderci conto che, mentre i cavi di potenza comportano sempre alterazioni più o meno udibili, i cavi di segnale invece no. Come dimostrato dal grafico seguente:

Che dimostra che solo con 10 metri di cavo di segnale posto fra due apparecchi dalle caratteristiche molto discutibili, qualche alterazione al di sotto dei 20 kHz comincia a manifestarsi in modo che un purista non accetterebbe.

E allora, qual'è il motivo per cui gli audiofili "percepiscono" differenze a volte molto importanti anche fra cavi tutti ottimi e lunghi non più di un metro?Anche in questo caso la risposta ci viene dalla scienza, anche se in questo caso non si parla più di elettricità bensì di psicoacustica e neurofisiologia:Qui c'è la conoscenza derivante dalla ricerca in quel campo:http://www.audioplay.it/sensazione-percezione/E qui ci sono i risultati sperimentali di un test molto, ma molto illuminante:http://www.audioplay.it/forum/Download/pdf/10fas3.pdfE, per finire, da QUI traggo anche:"...Appurato quindi scientificamente, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, che la preoccupazione per il suono dei cavi di segnale in condizioni di funzionamento normali non ha ragion d’essere, siamo dunque sicuri che qualsiasi cavo che andremo ad utilizzare fornirà sempre e comunque i risultati migliori possibili?

No.

Due elementi attribuibili ai cavi di segnale (ma non solo) in grado di degradare sensibilmente il segnale trasferito da una sorgente ad un finale (o fra qualsiasi altre tipologie di apparecchi del nostro sistema) non solo esistono, ma possono essere tanto deleteri quanto difficilmente determinabili. E si tratta della eventuale ossidazione delle connessioni e della insufficiente schermatura dai segnali a radiofrequenza. A) L’ossidazione, origine di degradi di ogni tipo, può riguardare sia i terminali del nostro cavo che, ancora più spesso, le prese di uscita e di ingresso presenti sui pannelli dei nostri apparecchi. E si risolve, quasi sempre abbastanza facilmente, con l’uso di opportuni liquidi disossidanti per contatti elettrici.B) I segnali a radiofrequenza, eventualmente presenti nel nostro ambiente, possono invece insinuarsi attraverso i cavi (sia di segnale che di altra tipologia, cavi di potenza compresi) fino ad ambiti dei nostri apparecchi che non ne siano sufficientemente protetti e in taluni casi possono alterarne il funzionamento in modo più o meno facilmente udibile. E la soluzione di tali problemi non sempre è risolvibile con l’impiego di cavi dotati di una migliore schermatura, bensì a volte può richiedere addirittura la sostituzione dell’apparecchio che da questo punto di vista costituisce l’anello debole della nostra catena...." Peccato che molti audiofili, invece di cercare la vera ragione di quello che percepiscono, si trincerino costantemente dietro alla frase "...Ma io l'ho sentito!...". Cosa che nessuno di noi ha mai contestato.

Quello che può e deve invece essere contestato con forza è la persistenza di informazioni pseudoscientifiche false e tendenziose volte a plagiare i "poveri in spirito" per convincerli a spendere per oggetti che non fanno quello che promettono.

Poi. Se qualcuno si trovasse a preferire il suono che "percepisce" con determinati cavi, rispetto ad altri, e se li può permettere, non sarò certo io ad insistere perché usi, galileianamente ma masochisticamente, quelli che suonano uguale ma "non gli piacciono".